中國古代發(fā)式上的演變大體可分為三個(gè)時(shí)期:

一,、遠(yuǎn)古先民的“披發(fā)”時(shí)期,;二、紡織技術(shù)發(fā)明后至春秋戰(zhàn)國的“辮發(fā)”時(shí)期,;三、戰(zhàn)國至明清的“發(fā)髻”時(shí)期,。

歷史發(fā)髻雖然款式眾多,,但依人而定,髻的部位不同,,約可分為兩大類:一類是位于頸背的垂髻,,以戰(zhàn)國、秦漢時(shí)代為主,。另一類是結(jié)于頭頂?shù)母喵?,以東漢、魏晉開始流行,,至唐宋達(dá)到巔峰,,變化之多,令人眼花繚亂,。

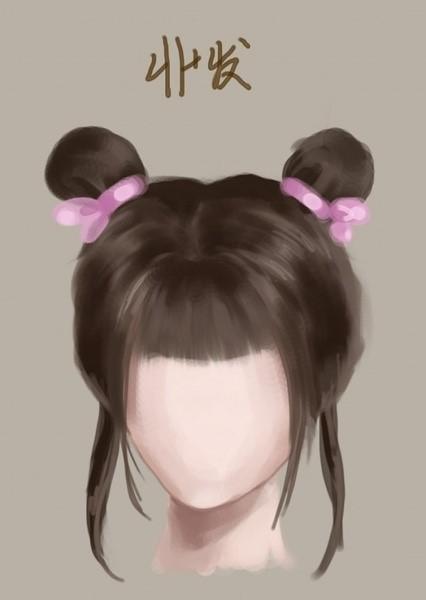

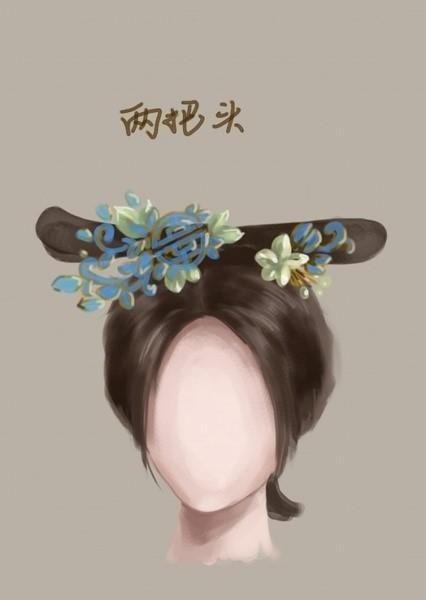

為兒童或未婚少女之發(fā)式,,其梳編法是將發(fā)平分兩股,對稱系結(jié)成兩大椎,,分置于頭頂兩側(cè),,并在髻中引出一小綹頭發(fā)。使其自然垂下,。

雙丫髻是雙掛式中最常見之發(fā)式,,前額外負(fù)擔(dān)多飾有垂發(fā),俗稱劉海,,一般多用于侍婢丫環(huán),。

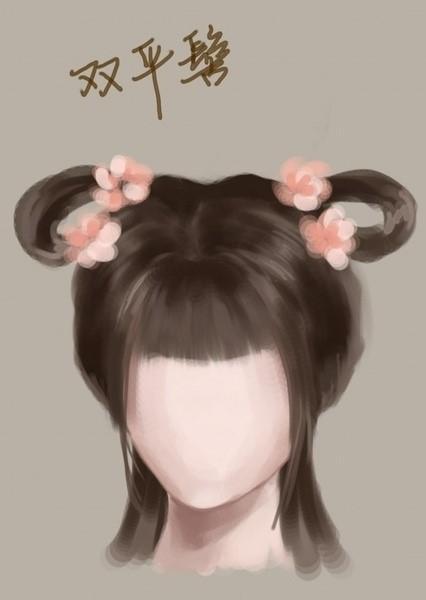

雙平髻的編法,多用于宮廷侍女,、丫環(huán)侍婢或未成年之少女,。從秦開始,,延續(xù)及近代,其中最典型的是雙丫髻及雙掛髻,。

垂鬟分肖髻,,多是未出室少女的發(fā)式,據(jù)《國憲家猷》記載:“漢明帝令宮人梳百花分肖髻,?!痹谔拼W鳛樘幣l(fā)式標(biāo)志。

百合髻的梳編法是凈發(fā)分股盤結(jié),,并合疊于頭頂,。梳百合式的壯麗!

凌云髻屬于高式的單鬟,。據(jù)《中華古今注》記載:“始皇詔后梳凌云髻,,三妃梳望仙九鬟髻,九嬪梳參鸞髻,?!边@些皆屬高鬟式。

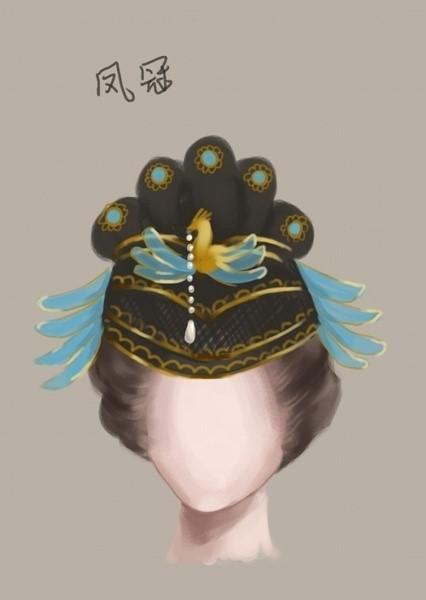

鳳冠:為古代后妃及誥命夫人之禮冠,,冠上飾以鳳鸞,,真珠玉翠,多于大禮時(shí)戴用,。

正面

側(cè)面

雙刀髻其梳編法是將發(fā)往上攏結(jié)于頂,,再反綰成雙刀欲展之勢。據(jù)《妝臺(tái)記》記載:“唐武德中,,宮中梳半翻髻,。又梳反綰髻,貞元中梳歸真髻,,貼五色花子,。”皆類似反綰式的發(fā)型,。

古代婦女發(fā)式,。唐末京師婦女梳發(fā),以兩鬢抱面,,狀如椎髻,,名曰“拋家髻”。亦稱“鳳頭”,。這種發(fā)髻的特點(diǎn),,以兩鬢抱面,頭頂再加一個(gè)形似椎髻一樣的“朵子”(即假髻),所謂拋家髻,。今京劇旦角仍延用之,。

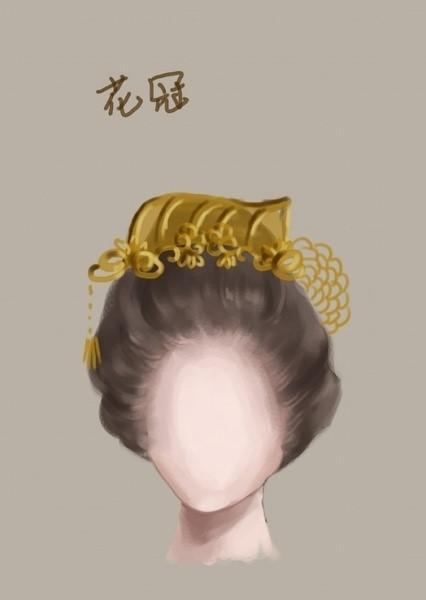

冠小僅束髻,冠上多有花飾,,在明代仕女多用,。

傾髻其梳編法是將發(fā)分股結(jié)椎、傾斜結(jié)束置于頭前或頭側(cè),,在仕女畫中頗為多見,。據(jù)《晉書》記載:“太元中公主婦女必緩鬢,傾髻以為盛飾,?!?

元寶髻其梳編法是將發(fā)攏結(jié)于頂,再置木或?qū)⒓侔l(fā)籠蔽,,呈元寶狀,。據(jù)〈晉書〉記載:“用發(fā)既多,不可恒載,,乃先木及籠上裝之,,曰假髻或假頭?!碧茝埿鄯驄D合葬墓所出土之女俑亦類似這種發(fā)型。

墮馬髻其梳編法是將發(fā)攏結(jié),,挽結(jié)成大椎,,在椎中處結(jié)絲繩,狀如馬肚,,墮于頭側(cè)或腦后,。《古今中華注》也記有“墮馬髻惟倭墮髻,,一云:墮馬之余形也”,。

清朝上層貴族婦女長期占統(tǒng)治地位的發(fā)型。清初,,健全冠服制度,。除大典禮時(shí)后妃戴朝冠外,喜慶節(jié)日后妃要戴鈿子,。摘下鈿子,,這種抓髻式的發(fā)髻也可作家常打扮。

清中期,,是史稱乾隆盛世的黃金時(shí)代,。清代宮廷處在特殊的位置上,全國各地的名貴首飾大大刺激了宮廷后妃追求美飾的心理。份量可觀的金,、銀,、玉、珍珠,、寶石讓一種新的梳頭工具——發(fā)架應(yīng)運(yùn)而生,。

皇家女子頭上梳兩把頭,插戴上貴重的首飾,,與腳下穿著高底鞋相呼應(yīng),。走起路來上身直立挺胸收腹,似有節(jié)奏,,頭節(jié),、脖梗不能左右搖晃,來回?cái)[動(dòng),。為封建社會(huì)樹立了婦女行動(dòng)規(guī)范的最佳形象,。

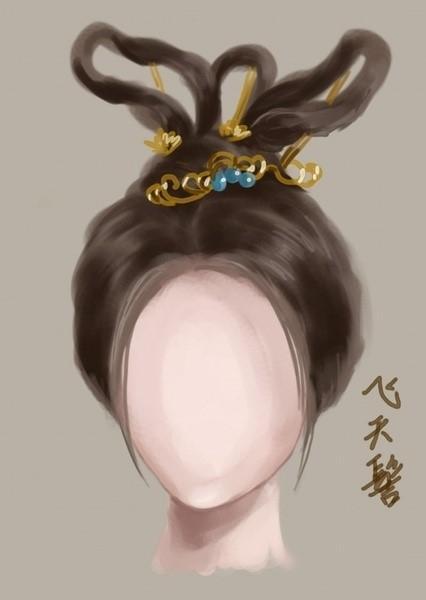

飛仙髻多是兩側(cè)結(jié)高鬟。據(jù)《炙轂子》記載:“漢武帝時(shí),,王母降,,諸仙髻皆異人間,帝令宮中效之,,號(hào)飛仙髻,。”多用于仙女與未出室少女,。

“飛天髻”則是結(jié)三鬟于頂,,聳立直上。據(jù)《宋五行志》記載:“文帝元嘉六年,,民間婦人結(jié)發(fā)者三分發(fā),,抽其鬟直上,謂之飛天,?!惫胖鞍倩ā卑l(fā)式亦屬這種類型。

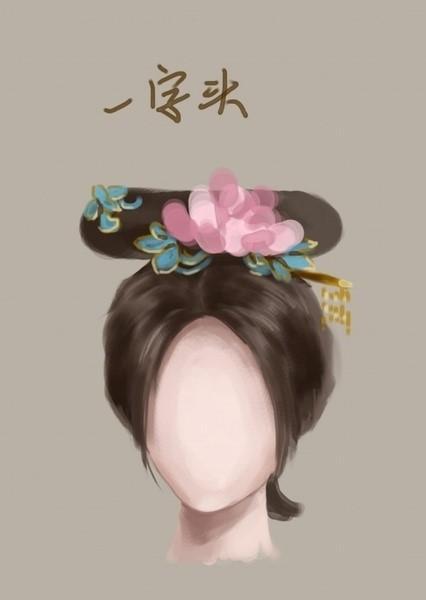

到了清朝晚期,,大拉翅開始出現(xiàn),,需用時(shí),戴在頭上,,不用時(shí),,摘下擱置一邊。既能美飾頭發(fā),,又摘戴自如,,可謂兩全其美,。發(fā)明者是追求的美麗的慈禧太后,世人的審美因她而改變,,隨著大拉翅的流行和演變,,兩把頭開始退出歷史舞臺(tái)。

一字頭,,豪華奢侈,,高如牌樓,皇室偏愛的大拉翅即是其中最著名的一支,。和大拉翅差不多,。只不過這個(gè)沒有冠。

官方微信

TOP